SPSSの使い方 ~IBM SPSS Statistics超入門~ 第8回: SPSSによる相関分析:2変量の分析(量的×量的)

新着関連情報

第8回:2変量の分析(量的×量的) 相関分析

さて、ここまではデータの特徴を1つの変数から推測して来ました。続いて2つの変数同士の関係性を見ていくことにしていきましょう。

この2つの変数同士の関係性の分析についても、尺度が関係してきます。

尺度は量的変数の尺度と質的変数の尺度がありましたね。

量的変数と質的変数の組み合わせを考えると

・質的変数 × 質的変数

・量的変数 × 量的変数

・量的変数 × 質的変数

の組み合わせになりますね。

今回のテーマの相関分析は、このうち、量的変数 × 量的変数の際に利用する分析手法です。

2つの量的な変数の関係性を把握するための相関分析

身長と体重などの2つの量的な変数間の関係性を把握するための分析手法、それが相関分析です。

具体的には、一方の変数の数値が増加したとき、他方の変数の値がどのように変化するのか、増加するのか、減少するのか、もしくは変化しないのかを調べることで、変数同士が影響しあっているのかどうかを把握します。

SPSSでの操作に入る前に、相関分析の考え方を紹介しましょう。

相関分析においては、相関係数という数値を用いて2つの変数間の関係性の強弱を把握します。

この相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数は、1に近ければ近いほど「一方の変数の値が大きくなるにつれ、もう一方の変数の値も大きくなる」傾向が強いことを意味しています。その逆も然り、-1に近ければ近いほど、「一方の変数の値が大きくなるにつれ、もう一方の変数の値は小さくなる」傾向が強いことを意味しています。

たとえば、身長が高くなればなるほど、体重が重くなるような場合を正の相関関係、その逆に、一方の変数が大きくなればなるほど他方の変数の数が小さくなるものを負の相関関係、またそれぞれに上記のような関係性が見られないものを無相関といいます。

相関係数の詳しい算出の仕方は別のコラムに譲るとして、資格的に関係を見たい時には散布図を利用してみましょう。

ここで覚えておいていただきたいことがあります。それは相関分析においては、因果関係については言及していないということです。

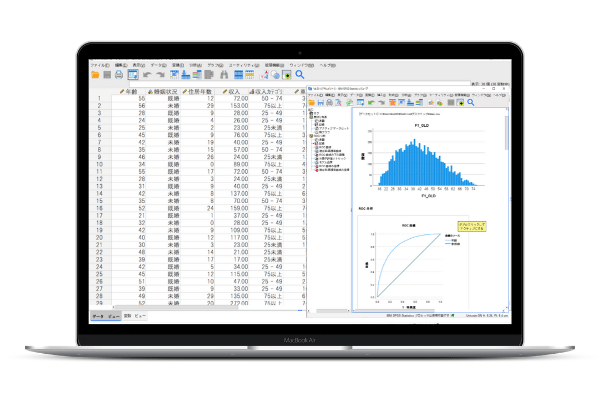

SPSSで相関分析を実行する

それでは早速、SPSSで相関分析を実行していきましょう。

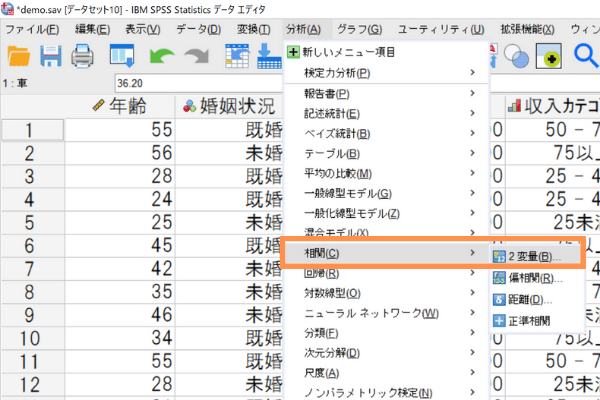

Step1:メニューから「分析」>「相関」>「2変量」を選択します。

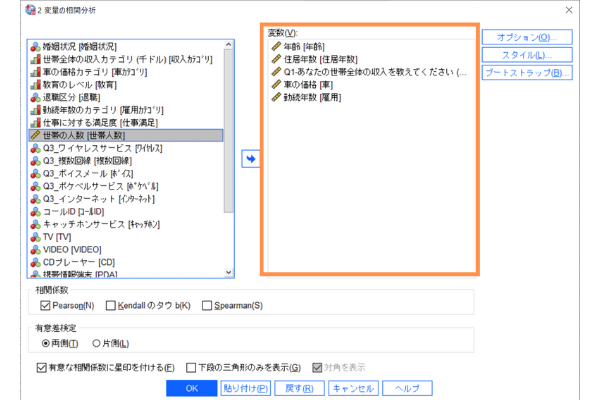

Step2:[2変量の相関分析]ダイアログが表示されたら、左側にある変数一覧から、必要な変数を 右側に移動します。

今回は、量的変数を扱いますので、スケール(ものさしのマーク)の量的変数を選択します。今回のデモデータでは、年齢、世帯全体の収入、住居年数、車の価格、勤続年数を選択しました。

続けて変数間の関係性を表す[相関係数]の部分を選択します。今回は[Pearson]を選択します。

これはピアソンの相関係数といわれ、量的変数のときに利用します。なお、データが質的尺度、しかも順序尺度の場合には、[Kendall(ケンドール)のタウb]、もしくは[Spearman](スピアマン)を選択します。さらに、ダイアログの下の[有意な相関係数に星印を付ける]にチェックが入っていることを確認して OK を押しましょう。

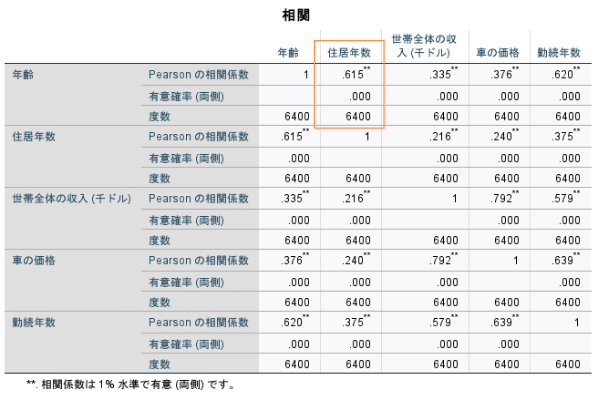

Step3:相関分析の結果が出力ビューに表示されます。

出力された表の中で、統計的に有意なものについては[*]が表示されています。これは「帰無仮説H0:それぞれの変数間の項目は無相関である」という仮説を検証していることを示します。5%を棄却する水準とした場合には、無相関である仮説が棄却され、対立仮説が採用されます。

つまり、2つの変数は無相関ではなく、何らかの相関があるということです。

相関分析において重要なことは、統計的に有意であるのかということと、その関係性の強弱は別に考える必要があります。たとえば、今回のデータでは、すべての変数間に統計的に有意な正の相関関係があることがわかりました。一方の値が上昇すれば、もう一方の値も上昇するということです。しかしながら、世帯年収と住居年数のようにその相関係数は、0.216ほどにとどまっているものもあります。また、世帯年収と車の価格のように相関係数が0.792という非常に強い相関がある変数もあります。

まずは有意な関係性を把握し、その後に相関係数を見て判断していくようにしましょう。

関連情報

SPSS Statistics 30 新機能をご紹介

最新バージョンSPSS Statistics 30の新機能をご紹介。新たに追加されたエラスティックネットやリッジ、ラッソ回帰、生存時間モデルの加速モデルなど様々な機能が追加されました。

知っておきたいSPSSの使い方:小技Live(無料セミナー)

毎月開催の無料セミナー。SPSS Statisticsのおすすめの機能とその使い方についてデモを交えてご紹介します。

「はじめてのSPSS超入門」オンデマンドトレーニング

統計解析ソフトウェア「IBM SPSS Statistics」をはじめて使い始める方向けのオンデマンドトレーニングコースです。

SPSS 学生版「SPSS Statistics Grad Pack」いつでもどこでも利用可能

SPSSの学生版「IBM SPSS Statistics Grad Pack」は、大学生、大学院生向けに自宅で自身のPCで利用が可能な1年間限定のソフトウェア。当ページでは、便利でお得な学生版についてご紹介。

今回ご紹介ソフトウェア

IBM SPSS Statistics

全世界で28万人以上が利用する統計解析のスタンダードソフトウェアです。1968年に誕生し、50年以上にわたり全世界の統計処理をサポート。データ分析の初心者からプロまでデータの読み込みからデータ加工、分析、出力までをカバーする統合ソフトウェアです。